Der Begriff „Net Zero“ wird häufig verwendet – aber was steckt wirklich dahinter? Wie können Unternehmen dieses große Klimaschutz-Ziel erreichen und welche Strategie ist dafür am besten geeignet? Lesen Sie, wie sich Net Zero in der Praxis umsetzen lässt.

21.07.2025

6 Minuten Lesezeit

Bereits im Jahr 1997 begann die globale Umweltpolitik erstmals, aktiv gegen klimaschädliche Emissionen vorzugehen. Damals setzte das Kyoto-Protokoll verbindliche Emissionsziele für Industrieländer, um Treibhausgase um mindestens 5 Prozent gegenüber 1990 zu senken. 2015 markierte das Pariser Klimaabkommen einen Wendepunkt: Länder verpflichteten sich, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen. Dieses Ziel treibt heute die Net-Zero-Bewegung an, die Emissionen drastisch reduzieren und unvermeidbare Emissionen ausgleichen will. Deutschland hat im Bundes-Klimaschutzgesetz verpfleichtet, bis zum Jahr 2045 die Netto-Treibhausgasneutralität zu erreichen.

Was bedeutet Net Zero?

Der Begriff Net Zero – auf Deutsch Netto-Null – beschreibt das Gleichgewicht zwischen verursachten und entfernten Treibhausgas-Emissionen. Das bedeutet: Unternehmen reduzieren ihre Emissionen so weit wie technisch und wirtschaftlich möglich, sodass nur ein minimaler Rest übrig bleibt. Dieser verbleibende Anteil muss dauerhaft aus der Atmosphäre entfernt werden, um eine echte Netto-Null zu erreichen.

Damit unterscheidet sich Net Zero klar von herkömmlicher CO₂-Kompensation. Es reicht nicht, Emissionen einfach mit Zertifikaten „auszugleichen“, wie es bei der freiwilligen Klimaneutralität häufig der Fall ist. Net Zero erfordert eine drastische Emissionsreduktion – und die Entfernung der letzten unvermeidbaren Emissionen durch Verfahren, die wissenschaftlich fundiert und messbar wirken.

Die Science Based Targets Initiative (SBTi) legt hierfür verbindliche Kriterien fest: Unternehmen müssen bis 2030 tiefgreifend reduzieren und spätestens bis 2050 mindestens 90 Prozent ihrer Emissionen senken. Nur die verbleibenden maximal 10 Prozent dürfen durch sogenannte Carbon Removal-Maßnahmen neutralisiert werden – also Verfahren, die CO₂ nachweislich und dauerhaft aus der Atmosphäre entfernen.

Solche Maßnahmen können zum Beispiel Aufforstung, Moor-Wiedervernässung oder das Biochar-Verfahren sein. Letzteres bindet Kohlenstoff, indem Biomasse in Pflanzenkohle umgewandelt und im Boden gespeichert wird. Entscheidend ist: Diese Projekte müssen nach anerkannten Standards zertifiziert sein – etwa durch Verra, Gold Standard oder Puro.Earth –, um ihre tatsächliche Wirkung und Dauerhaftigkeit zu belegen.

Da Unternehmen solche Projekte in der Regel nicht selbst betreiben, erwerben sie zertifizierte CO₂-Entnahmezertifikate, die konkrete, validierte Maßnahmen dokumentieren. Diese dürfen nicht mit klassischen Kompensationszertifikaten verwechselt werden, die meist auf Emissionsvermeidung beruhen.

Technologische Lösungen wie Direct Air Capture (DAC) – also die direkte CO₂-Abscheidung aus der Luft – gelten zwar langfristig als vielversprechend, sind jedoch derzeit noch technisch unausgereift, teuer und in großem Maßstab nicht verfügbar. Ihr Beitrag zur Net-Zero-Strategie bleibt daher bislang überschaubar und sollte eher als Ergänzung in der Zukunft betrachtet werden.

Artikelempfehlung

SBTi: Wissenschaftlich fundierte Klimaziele für den Mittelstand

Science Based Targets strategisch nutzen: Erfahren Sie, wie Unternehmen mit wissenschaftsbasierten Klimazielen Emissionen senken, Vertrauen stärken und sich zukunftssicher aufstellen.

Net Zero vs. Klimaneutralität: Was ist der Unterschied?

Klimaneutralität und Net Zero werden oft verwechselt, doch sie unterscheiden sich klar:

- Klimaneutralität:

Unternehmen berechnen ihren CO₂-Fußabdruck, reduzieren Emissionen und gleichen verbleibende Emissionen durch Klimaschutzprojekte aus. Kompensation steht im Vordergrund, ohne dass Reduktionen vorgeschrieben sind. - Net Zero:

Unternehmen senken Emissionen drastisch (mindestens 90 Prozent) und neutralisieren Restemissionen durch CO₂-Entfernung, wie Aufforstung oder DAC. Net Zero zielt auf eine umfassende Dekarbonisierung ab und ist ambitionierter.

Welche Länder haben sich Net Zero-Ziele gesetzt?

Weltweit haben sich über 150 Staaten zu Net-Zero -Zielen bekannt – zusammen verantworten sie rund 90 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen.

In Europa gehört Deutschland zu den Vorreitern: Laut Bundes-Klimaschutzgesetz soll hierzulande spätestens 2045 Netto-Treibhausgasneutralität erreicht werden. Die Europäische Union strebt das Ziel bis 2050 an, ebenso wie Großbritannien, Kanada, Japan und Südkorea. Die USA haben sich 2050 zum Ziel gesetzt, wobei gesetzliche Regelungen zum Teil noch in Ausarbeitung sind. China und Brasilien planen Net Zero bis 2060, Indien hat 2070 ins Auge gefasst. Diese Ziele variieren hinsichtlich ihrer Verbindlichkeit: Während einige Länder sie gesetzlich verankert haben, stützen sich andere auf politische Absichtserklärungen.

Der Climate Action Tracker1 bewertet regelmäßig die Ambitionsniveaus und Fortschritte der einzelnen Länder und macht deutlich: Zwischen Anspruch und Umsetzung klaffen teils große Lücken – Unternehmen spielen daher eine entscheidende Rolle, um Tempo und Wirkung zu erhöhen.

Wie kann ein Unternehmen Net Zero erreichen?

Um Net Zero zu erreichen, muss ein Unternehmen zunächst seine eigenen Emissionen kennen. Dazu müssen alle direkten und indirekten Emissionen erfasst und dokumentiert werden. Außerdem ist es notwendig, Reduktionspfade zu definieren, die klare Zwischenziele und ein langfristiges Net-Zero-Ziel beinhalten, beispielsweise die Netto-Null bis 2045 oder 2050.

Praxistipp: Um dem Ziel näher zu kommen, können Unternehmen Prozesse elektrifizieren, auf erneuerbare Energien umstellen, Lieferketten dekarbonisieren, die Energie-Effizienz steigern und Materialeinsätze effizienter gestalten. Wo technisch möglich, helfen auch CO₂-arme Produktionsverfahren, den CO₂-Fußabdruck deutlich zu senken.

Achtung: Erst wenn alle realistischen Reduktionsmaßnahmen ausgeschöpft sind, darf ein Unternehmen verbleibende net-zero Emissionen durch dauerhafte Entnahme neutralisieren – wie bereits beschrieben zum Beispiel über Direct Air Capture oder Wiederaufforstung.

Die Emissionen sollten ebenso wie die Maßnahmen regelmäßig überprüft werden. Wichtig ist, dass sich dieser Fortschritt durch valide Standards wie den SBTi Corporate Net-Zero Standard2 nachvollziehbar dokumentieren lässt.

Schritt für Schritt zur Net-Zero-Strategie

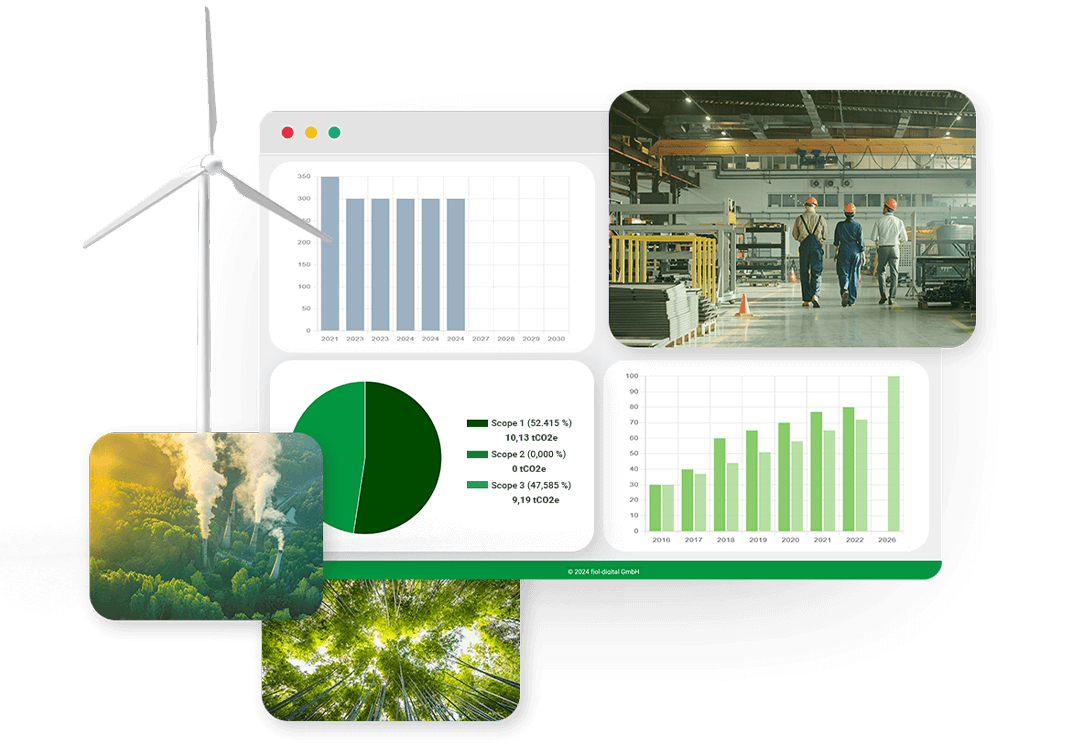

Jede Net-Zero-Strategie beginnt mit einer fundierten Inventur der Emissionen eines Unternehmens. Grundlage ist meist das Greenhouse Gas Protocol (GHG), das die Treibhausgas-Emissionen in Scope 1, Scope 2 und Scope 3 unterteilt. Für eine Net-Zero-Strategie sind alle drei Kategorien relevant. Die Erfassung schließt also Emissionen aus eigenen Anlagen, zugekaufter Energie sowie aus der gesamten Wertschöpfungskette ein.

Darauf aufbauend sollten sich Unternehmen wissenschaftlich fundierte Ziele setzen, die mit den Beschlüssen des Pariser Klimaabkommens kompatibel sind. Die Science-Based Targets Initiative (SBTi) gilt hier als internationaler Standard. Kurzfristige Ziele sollten bis 2030, langfristig bis spätestens 2050 gesetzt werden.

Anschließend geht es darum, die Emissionen drastisch zu reduzieren. Die Maßnahmenplanung sollte zwischen schnellen „Quick Wins“ wie Stromwechsel und langfristigen Investitionen in Prozesse oder Technologien unterscheiden. Wichtig ist, Zuständigkeiten klar zu benennen, Fortschritte zu überwachen und regelmäßig zu berichten.

Wie kann ich Emissionen in meinem Unternehmen messen?

Die Net-zero Emissionen exakt zu erfassen, stellt die Grundlage jeder Klimastrategie dar. Um diese Emissionen zu berechnen, werden Verbrauchswerte mit dem jeweiligen Emissionswert multipliziert. Die Verbrauchswerte finden sich in der Regel in Unternehmensunterlagen, zum Beispiel in Kraftstoffrechnungen, Zählerständen von Heizungsanlagen oder Stromrechnungen. Die Emissionsfaktoren sind in spezialisierten Datenbanken und offiziellen Quellen abrufbar, zum Beispiel ProBas3 oder GHG Protocol4.

Besonders herausfordernd, aber entscheidend ist die Erhebung von Scope-3-Emissionen entlang der Wertschöpfungskette, also von Lieferanten, Logistikpartnern oder Kund:innen. Hier helfen standardisierte Fragebögen, Lieferant:innen-Schulungen und wiederum Datenbanken mit branchenspezifischen Emissionsfaktoren.

Tipp: Um die komplexe Erhebung, Dokumentation und Berichterstattung zu vereinfachen und signifikant zu beschleunigen, empfiehlt sich der Einsatz einer ESG-Software. Die Software leadity erfasst beispielsweise Emissionen automatisch über Schnittstellen und verknüpfte Emissionsdatenbanken, was zu einer effizienten und detaillierten Berechnung führt. Dabei werden die Emissionsdaten automatisch Scope 1, 2 oder 3 zugeordnet. Die gesamte Klimabilanzierung erfolgt hier gemäß dem Greenhouse Gas Protocol und ISO 14064.

Glaubwürdig kommunizieren: Net Zero ohne Greenwashing

Irgendwann steht jeder Nachhaltigkeitsverantwortliche auch vor der Frage: Wie kommuniziere ich glaubwürdig, dass mein Unternehmen Net Zero ist? Hier ist Transparenz das oberste Gebot. Dazu gehört, Ist-Werte, Zielpfade, Methoden und Fortschritte offen darzustellen. Glaubwürdigkeit entsteht außerdem durch eine klare Sprache, realistische Zeitpläne und eine externe Validierung.

Besonders überzeugend wirkt die Kommunikation, wenn sie Stakeholder mit einbezieht, über neue Entwicklungen, Herausforderungen und Erfolge informiert, Fragen aufnimmt und verständlich erklärt, wie Net Zero praktisch funktioniert. Dafür bieten sich regelmäßige Fortschrittsberichte an. Darin sollte man auf Fachjargon ebenso verzichten wie auf vage Begriffe und stattdessen die ergriffenen Maßnahmen konkret belegen – etwa mit Fallstudien oder Auditergebnissen. Dadurch wird das Risiko eines Greenwashing vermieden.

Die Glaubwürdigkeit steigt erheblich, wenn die Net-Zero-Bilanz von unabhängigen Dritten geprüft und zertifiziert wird und die entsprechenden Nachweise transparent veröffentlicht werden.

Welche Zertifizierungen gibt es für Net Zero?

Die wichtigste Zertifizierung für Unternehmen ist der SBTi Corporate Net-Zero Standard5, der wissenschaftsbasierte und international anerkannte Kriterien liefert. Ein weiterer internationaler Standard, sind die anerkannten ISO/IWA 42 Net Zero Guidelines6, die global Orientierung geben.

Der „Route to Net Zero Standard“7 bietet drei Zertifizierungsstufen und zertifiziert die Fortschritte von Unternehmen auf dem Weg zu Net Zero. Der BSI Net Zero Pathway8 ist ein weiterer Standard, der Unternehmen und Organisationen dabei unterstützt, Net-Zero-Ziele zu erreichen. Dabei handelt es sich um ein von der British Standards Institution (BSI) entwickeltes, unabhängiges Begleit- und Zertifizierungsprogramm, das Elemente aus dem ISO-Standard 14064-1 zur Verifizierung des CO₂-Fußabdrucks und den ISO Net Zero Richtlinien (IWA 42) enthält.

Die bekannte ISO 14068-1:20239 hingegen legt einen eher allgemeinen Rahmen zur CO₂-Neutralität fest und priorisiert die Emissionsreduktion. Sie kann trotzdem die Basis für den Übergang zu Net Zero sein.

Dekarbonisierung smart steuern

– mit Software, die wirkt

Mit leadity entwickeln Sie fundierte Reduktionspfade entlang Ihrer CO₂-Bilanz – strategisch, SBTi-kompatibel und angepasst an Wachstums- und Einflussfaktoren. Das Maßnahmentool hilft, Reduktionsoptionen gezielt zu planen, zu bewerten und in Ihre Net-Zero-Strategie zu integrieren.

- Maßnahmenmodellierung: Definition von Scope, Zeitraum, Mengen u. v. m.

- Automatische CO₂-Bewertung: Durch Emissionsfaktoren und Bilanzverknüpfung

- Szenarienbildung: Maßnahmen flexibel kombinieren und bewerten

- Gap-Analyse: Abweichungen zur Dekarbonisierungs-Roadmap visualisieren

Quellen & weiterführende Informationen:

1 Bewertung Ambitionsniveau & Fortschritte der einzelnen Länder I Climate Action Tracker

2 The Corporate Net-Zero Standard I Science Based Targets

3 Datenbank ProBas I Umwelt Bundesamt

4 Calculation Tools and Guidance I Greenhouse Gas Protocol

5 The Corporate Net-Zero Standard I Science Based Targets

6 Zugriff auf die ISO Online Browsing Platform (OBP)

7 Route to Net Zero Standard I Barbon Trust

8 BSI Net Zero Pathway I British Standards Institution Group

9 ISO 14068-1:2023 I DIN Media

Der Artikel hat Ihnen weitergeholfen?

Teilen Sie ihn mit Ihrem Netzwerk per LinkedIn, E-Mail oder Whatsapp!

Weitere Fachartikel aus unserem Magazin

03.07.2025

SBTi: Wissenschaftlich fundierte Klimaziele für den Mittelstand

Die Science Based Targets Initiative (SBTi) bietet Unternehmen einen wissenschaftlich fundierten Pfad, um ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Für KMU sind die Angebote der SBTi damit ein hilfreicher Kompass für nachhaltiges Wirtschaften. Lesen Sie hier, wer hinter der Initiative steckt, was es bringt, seine SBTi Ziele validieren zu lassen und ob sich die Investition in eine Zertifizierung lohnt.

Artikel lesen

19.06.2025

Dekarbonisierung – Wissen und Empfehlungen für Unternehmen

Eine nachhaltige Zukunft ist untrennbar mit der Dekarbonisierung der Wirtschaft verbunden. Maßnahmen zur Emissionsreduktion tragen jedoch nicht nur dazu bei, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen – sie senken auch Kosten, erleichtern Finanzierungsprozesse und verschaffen Unternehmen Vorteile bei der Auftragsvergabe. Erfahren Sie, wie Sie den Dekarbonisierungspfad erfolgreich beschreiten!

Artikel lesen

04.06.2025

CO2-Bilanz für Unternehmen – Überblick zur Klimabilanzierung

Die CO₂-Bilanz ist für Unternehmen ein unverzichtbares Werkzeug, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verstehen und Emissionen gezielt zu reduzieren. Gleichzeitig hilft sie, gesetzliche Vorgaben zu erfüllen und eine Firma zukunftsfähig zu positionieren. Wie man sie erstellt, welche Daten nötig und welche Methoden sinnvoll sind, erfahren Sie hier.

Artikel lesenDas neue Level für Ihr Nachhaltigkeitsmanagement

Lernen Sie die leadity Software kennen

Kompakt und zielgerichtet: Unsere Expert:innen zeigen Ihnen gerne in einem kurzen individuellen Termin, wie leadity Ihre tägliche Arbeit leichter und effizienter macht und die Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen voranbringt!