Nachhaltigkeitsberichte gewinnen an Bedeutung – nicht nur wegen gesetzlicher Pflichten, sondern auch als strategisches Werkzeug. Immer mehr Unternehmen aus dem Mittelstand nutzen sie freiwillig, um Vertrauen zu schaffen und Marktchancen zu nutzen. Lesen Sie, worauf es ankommt, wer betroffen ist und wie man die Berichterstattung am besten umsetzt.

10.09.2025

5 Minuten Lesezeit

Nicht nur Gesetze wie die CSRD rücken die EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung in den Fokus. Auch mittelständische Unternehmen, die nicht verpflichtet sind, berichten zunehmend freiwillig. Sie erkennen darin eine Chance: Über die eigenen Nachhaltigkeitsmaßnahmen öffentlich zu kommunizieren, stärkt den guten Ruf eines Unternehmens und hilft die Erwartungen von Kund:innen und Investor:innen zu erfüllen. Und sie hat einen weiteren, ganz praktischen Nutzen: Eine strukturierte Nachhaltigkeitsberichterstattung trägt auch dazu bei, interne Prozesse zu schärfen und Risiken früh zu erkennen, zum Beispiel Klimarisiken für bestimmte Standorte oder Finanzierungsrisiken, die entstehen können, wenn Banken ESG-Kriterien – die bisher womöglich noch nicht eingehalten werden – bei Kreditvergabe und Kapitalzugang stärker gewichten.

Was ist Nachhaltigkeitsberichterstattung?

Eine Nachhaltigkeitsberichterstattung dokumentiert, wie aktiv Unternehmen in den Bereichen Umwelt (Environmental – „E“), Soziales (Social – „S“) und Unternehmensführung (Governance – „G“) agieren. Sie kommuniziert den Status Quo im ESG-Engagement ebenso wie die Fortschritte in den einzelnen Bereichen. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist vor dem Hintergrund der Klimakrise für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt von wachsender Bedeutung.

Neben dem Erfüllen eventueller regulatorischer Verpflichtungen dient die Nachhaltigkeitsberichterstattung Unternehmen dazu, ihre Stakeholder:innen über die Nachhaltigkeitsleistung zu informieren und Vertrauen aufzubauen. Jedes Unternehmen kann eine ESG Nachhaltigkeitsberichterstattung etablieren, aber nicht jedes Unternehmen ist dazu verpflichtet.

Was sind die Säulen der Nachhaltigkeitsberichterstattung?

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung basiert auf den drei ESG-Säulen:

- Umwelt (Environmental):

Fokus auf Klimaschutz, Ressourcennutzung und Biodiversität. Inhalte der Nachhaltigkeitsberichterstattung in diesem Bereich können beispielsweise Berichte über den CO2-Fußabdruck, den Einsatz erneuerbarer Energien oder Maßnahmen zur Reduktion der Umweltbelastung sein. - Soziales (Social):

Arbeitsbedingungen, Diversität und soziale Verantwortung in der Lieferkette.

Themen in diesem Gebiet sind zum Beispiel Arbeitsbedingungen, faire Arbeitslöhne, Menschenrechte, Diversität, Gesundheit und Sicherheit, gesellschaftliches Engagement oder auch die Beziehungen zu Stakeholdern entlang der Wertschöpfungskette. - Unternehmensführung (Governance):

Hier geht es um transparente Strukturen, Korruptionsbekämpfung und ethische Geschäftspraktiken. Ein Unternehmen könnte zum Beispiel über seine Organisationsstruktur, interne Kontrollsysteme, Risiko- und Compliance-Management, Korruptionsprävention oder ethische Grundsätze berichten.

Diese Säulen orientieren sich an internationalen Standards wie den European Sustainability Reporting Standards (ESRS1).

Qualität der Nachhaltigkeitsberichterstattung sicherstellen

Um die Qualität und Glaubwürdigkeit der berichteten Daten zu gewährleisten, kann die Nachhaltigkeitsberichterstattung geprüft werden. Doch wer prüft die EU-Nachhaltigkeitsberichterstattung? Diese Frage wurde in der Vergangenheit intensiv diskutiert. Das nationale Umsetzungsgesetz2 für die CSRD sieht derzeit vor, dass vorerst nur Wirtschaftsprüfende diese Prüfung vornehmen dürfen, obwohl die EU auch andere Prüfende zulassen wollte.

Die Prüfung der CSR Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgt in Deutschland daher durch Wirtschaftsprüfende, die speziell für Nachhaltigkeitsprüfungen qualifiziert sind. Sie überprüfen, ob die Angaben im Bericht vollständig, korrekt und nachvollziehbar sind. Mit solchen Prüfungen soll sichergestellt werden, dass die gesetzlichen Anforderungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung eingehalten werden.

Eine Prüfungspflicht gilt allerdings nur für Unternehmen, die ihren Berichtspflichten gemäß der CSRD nachkommen müssen, also aktuell vor allem größere Unternehmen und kapitalmarktorientierte Firmen. Die Berichts- und Prüfpflichten werden stufenweise erweitert, aufgrund der Fristverlängerung durch die Stop-the-Clock-Richtlinie aber erst später wirksam.

Wer freiwillig berichtet, ist nicht zu einer Prüfung verpflichtet. Doch Unternehmen können auch ihre freiwilligen CSR Nachhaltigkeitsberichte durch Dritte freiwillig prüfen lassen, um die Qualität der Berichte sicherzustellen, Vertrauen aufzubauen oder sich auf eine spätere Pflicht der Nachhaltigkeitsberichterstattung vorzubereiten.

Wer ist zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet?

Nach der bereits geltenden Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) unterliegen große Unternehmen von öffentlichem Interesse mit mehr als 500 Mitarbeitenden im Jahr 2025 erstmals der Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Sie müssen ihre entsprechenden Aktivitäten für das Geschäftsjahr 2024 kommunizieren. Für Unternehmen, die bisher noch nicht berichtspflichtig waren, ist die Berichtspflicht zunächst aufgeschoben.

Hintergrund ist eine geplante Anpassung (Omnibus-Verordnung, Stand Mitte 2025), welche die Berichtspflicht vereinfacht3. Demnach soll die Berichtspflicht künftig nur noch Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz über 50 Millionen Euro oder einer Bilanzsumme über 25 Millionen Euro treffen, was viele kleine und mittlere Unternehmen von der Pflicht entlastet. Über die endgültige Umsetzung wird noch beraten. Bis dahin sind Berichtspflichten durch eine so genannte „Stop-the-Clock4“-Richtlinie aufgeschoben.

Laut dem aktuellen EU-Vorschlag (Omnibus-Verordnung, Stand Mitte 2025) sollen KMU und große Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden mehr Zeit für die erstmalige Berichterstattung bekommen. Die Umsetzung ist jedoch noch nicht final beschlossen. Nach geltendem Recht bleibt es zunächst bei der Berichtspflicht ab 2026 für das Geschäftsjahr 2025. Für Unternehmen der ersten Welle, die bereits für das Geschäftsjahr 2024 berichten müssen, ändert sich zeitlich nichts.

Obwohl die ESG Nachhaltigkeitsberichterstattung künftig für weniger Unternehmen verpflichtend sein könnte als bisher (Stand Mitte 2025), betrifft sie eine deutlich größere Gruppe.

Artikelempfehlung

ESG-Kriterien: Maßstäbe für Nachhaltigkeit bei Firmen und Investor:innen

ESG-Kriterien strategisch nutzen: Erfahren Sie, wie Unternehmen mit klaren Umwelt-, Sozial- und Governance-Zielen Risiken minimieren, Vertrauen aufbauen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken.

Welche Unternehmen betrifft die Nachhaltigkeitsberichterstattung?

Neben den gesetzlich verpflichteten Unternehmen greifen viele Firmen freiwillig zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, um ihre Marktposition zu stärken. Besonders Branchen wie Produktion, Handel und Dienstleistungen stehen im Fokus.

Solche nicht gesetzlich berichtspflichtigen Unternehmen sind meistens indirekt betroffen, vor allem über ihre Rolle in der Lieferkette: Viele kleinere und mittlere Unternehmen werden häufig von ihren großen Kund:innen, Kreditgeber:innen oder Geschäftspartner:innen aufgefordert, nachhaltigkeitsbezogene Informationen bereitzustellen, um deren eigene Berichterstattung zu erfüllen.

Darüber hinaus sehen sich Start-ups, Familien- oder auch Handwerksbetriebe zunehmend mit Anfragen von Kund:innen, Bewerber:innen oder Kreditinstituten nach nachhaltigen Praktiken und Transparenz konfrontiert. Deshalb setzen solche Unternehmen oft freiwillig auf eine Nachhaltigkeitsberichterstattung.

In unserer global verketteten Wirtschaftswelt betrifft das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung mittelbar also fast alle Unternehmen – nicht nur die direkt berichtspflichtigen. Lieferketten, Partnerschaften, Marktanforderungen und gesellschaftliche Erwartungen machen das Thema branchenübergreifend zum strategischen Faktor für Unternehmen jeder Größe. Doch was ist das Ziel der Nachhaltigkeitsberichterstattung?

Das sind die Ziele der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die Ziele der Nachhaltigkeitsberichterstattung sind vielschichtig und verfolgen sowohl unternehmensinterne als auch gesellschaftliche und regulatorische Zwecke. Zu den wichtigsten Zielen gehören:

- Transparenz schaffen: Stakeholder:innen erhalten klare Einblicke in die Nachhaltigkeitsleistung

- ESG Daten für Finanz- und Investitionsentscheidungen bereitstellen

- Unternehmensvergleiche ermöglichen

- Risiken managen: Unternehmen identifizieren ökologische und soziale Risiken frühzeitig

- Wettbewerbsvorteile sichern: Nachhaltige Geschäftsmodelle stärken das Vertrauen von Kund:innen und Investor:innen

- Nachhaltige Leistungen sichtbar machen

- Regulatorische Anforderungen erfüllen: Wer EU-Gesetze wie die CSRD einhält, vermeidet Sanktionen

Was ist das beste Rahmenwerk für die Nachhaltigkeitsberichterstattung?

Es gibt verschiedene Rahmenwerke für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Diese Frameworks geben eine allgemeine Struktur und Methodik vor, wie ein Unternehmen seine Nachhaltigkeitsthemen angehen und berichten sollte. Sie decken damit bereits wichtige Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung ab.

Das beste Rahmenwerk für die Nachhaltigkeitsberichterstattung hängt vom Anwendungszweck, der Unternehmensgröße und dem regulatorischen Umfeld ab. Bekannte ESG-Frameworks sind unter anderem:

- Global Reporting Initiative (GRI5) – weltweit anerkannt, stakeholderorientiert

- Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK6) – ein praxisnahes Rahmenwerk für alle Unternehmen

- European Sustainability Reporting Standards (ESRS) – Rahmenwerk, das offizielle EU-Standards für CSRD-Berichtspflicht beinhaltet

- Sustainability Accounting Standards Board (SASB) – ein Rahmenwerk, das branchenspezifische Standards entwickelt

- Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) – Rahmenwerk mit Empfehlungen für die klimabezogene Finanzberichterstattung

Fazit: Nachhaltigkeitsberichterstattung wirkt dauerhaft

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ein zentrales Instrument, um ökologische und soziale Verantwortung glaubwürdig zu kommunizieren und dazu beizutragen, dass globale Nachhaltigkeitsziele erreicht werden. In die Unternehmensstrategie integriert, ist sie ein dauerhaft wirksames Instrument, das auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Reputation eines Unternehmens positiv einzahlt. Zahlreiche Rahmenwerke helfen bei der Umsetzung.

Auch für Unternehmen, die nicht zu einer CSR Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, stellt sie ein wirksames Instrument dar, um sich in der Öffentlichkeit und gegenüber Kund:innen, Geschäftspartner:innen und Stakeholdern als nachhaltiges Unternehmen zu positionieren und künftige Risiken – beispielsweise in Bezug auf Standorte, Energiequellen oder Finanzierungen – frühzeitig zu erkennen.

Man darf davon ausgehen, dass die Nachhaltigkeitsberichterstattung künftig den Zugang zu Kapital und Krediten weiter erleichtert. Schon heute ist sie für Arbeitgebende ein nicht zu unterschätzender Image-Faktor im Kampf um Fachkräfte.

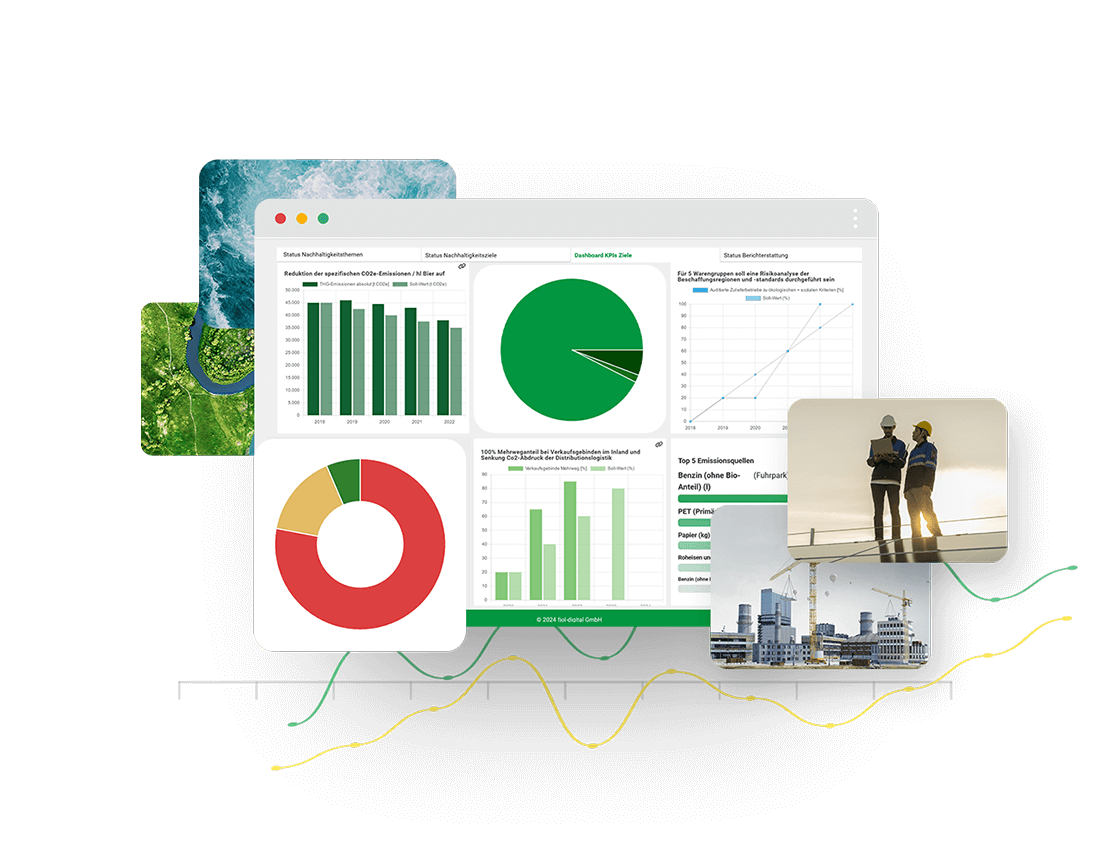

Die digitale ESG-Schaltzentrale für Ihr Unternehmen

Mit leadity steuern Sie Ihr ESG-Management effizient – von der Datenerfassung bis zur prüfsicheren Berichterstattung. Das Analysetool hilft, Kennzahlen zu überwachen, Fortschritte transparent darzustellen und Maßnahmen gezielt umzusetzen.

- Schneller Start, kein Implementierungsaufwand:

Web-basiert, sofort einsetzbar, inkl. effizientem Onboarding und optionalen Workshops. - Alle ESG-Standards in einem System:

VSME, CSRD/ESRS, GRI, DNK, SDGs u. v. m. – einmal eingeben, mehrfach ausgeben. - Wissenschaftlich fundiert & rechtlich aktuell:

Konzipiert mit der Uni Witten/Herdecke, kontinuierlich aktualisierte Inhalte und Vorlagen

Quellen & weiterführende Informationen:

1 Einheitliche EU-Standards für die Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichterstattung I Umwelt Bundesamt

3 Vorschriften für Nachhaltigkeitsberichterstattung und Investitionen I Europäische Kommission

4 Richtlinie zur Änderung der Nachhaltigkeitsberichterstattung I Amtsblatt der Europäischen Union

5 Webseite Global Reporting Initiative

Der Artikel hat Ihnen weitergeholfen?

Teilen Sie ihn mit Ihrem Netzwerk per LinkedIn, E-Mail oder Whatsapp!

Weitere Fachartikel aus unserem Magazin

21.07.2025

VSME Bericht: Kristin Buro im Interview über Chancen, Grenzen und Empfehlungen

Der freiwillige VSME-Bericht bietet eine schlanke Grundlage für ESG-Reporting – ohne übermäßigen Aufwand. Viele kleine und mittlere Unternehmen fragen sich, wie der VSME innerhalb der vielen unterschiedlichen Berichtsstandards einzuordnen ist und ob es sinnvoll ist, mitten im Berichtsprozess den Standard zu wechseln. Sechs Fragen an Kristin Buro, VSME Expertin der fjol GmbH, zum VSME und der Zukunft der Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Artikel lesen

09.07.2025

ESG-Kriterien: Maßstäbe für Nachhaltigkeit bei Firmen und Investor:innen

Anhand so genannter ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) können Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Verantwortung bewertet werden. Viele Entscheidungen von Investoren, aber auch der Gesellschaft insgesamt, orientieren sich daran. Lesen Sie, was Sie jetzt über die ESG-Kriterien wissen müssen.

Artikel lesen

21.05.2025

ESG-Reporting – alles, was Sie wissen müssen

Mit einem ESG Reporting werden Umwelt- und Sozialmaßnahmen sowie Aspekte der Unternehmensführung transparent offengelegt. Der Mittelstand kann ein ESG Reporting auch als strategisches Instrument nutzen, um sich Wettbewerbsvorteile wie Ausschreibungen in neuen Marktsegmenten oder optimalere Finanzierungen zu erschließen. Alles Weitere zum ESG Reporting erfahren Sie hier.

Artikel lesenDas neue Level für Ihr Nachhaltigkeitsmanagement

Lernen Sie die leadity Software kennen

Kompakt und zielgerichtet: Unsere Expert:innen zeigen Ihnen gerne in einem kurzen individuellen Termin, wie leadity Ihre tägliche Arbeit leichter und effizienter macht und die Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen voranbringt!