Wie erfassen Unternehmen ihre CO2-Bilanz präzise? Scope 1 2 3 Emissionen bieten einen klaren Rahmen, um direkte und indirekte Treibhausgasquellen zu identifizieren. Tauchen Sie ein in die Welt der Emissionskategorien und erfahren Sie, warum diese Unterscheidung für Nachhaltigkeitsberichte so wichtig ist.

15.07.2025

6 Minuten Lesezeit

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihren Beitrag zum Klimawandel zu kommunizieren. Die so genannten Scope 1 2 3 Emissionen bilden die Grundlage, um Treibhausgasemissionen systematisch zu erfassen und zu berechnen. Diese Kategorisierung wurde im Rahmen des Greenhouse Gas (GHG) Protokolls entwickelt. Die Unterscheidung ermöglicht gezielte Maßnahmen und ist die Grundlage für transparente Nachhaltigkeitsberichte.

Scope 1, 2 und 3 Emissionen: Ein Überblick

Scope 1 2 3 sind im GHG Protocol exakt definiert: Scope 1 umfasst direkte Emissionen aus eigenen Quellen, Scope 2 deckt indirekte Emissionen aus dem Einkauf und Verbrauch von Energie ab, und Scope 3 erfasst alle weiteren indirekten Emissionen in der Wertschöpfungskette. Diese Unterscheidung wird auch in den Nachhaltigkeitsberichten gemäß der CSRD-Richtlinie (Corporate Sustainability Reporting Directive) angewendet, die Unternehmen in der EU verpflichtet, ihre Umweltauswirkungen offenzulegen. Die klare Trennung von Scope 1 2 3 Emissionen ermöglicht es, Verantwortlichkeiten zuzuordnen, Reduktionspotenziale zu erkennen und Stakeholder über den ökologischen Fußabdruck zu informieren.

Scope 1 Emissionen

Scope 1 Emissionen werden erfasst, indem Verbrauchsdaten aus eigenen Anlagen, Fahrzeugen und Prozessen erhoben werden. Unternehmen finden diese Werte zum Beispiel in Kraftstoffrechnungen, Zählerständen von Heizungsanlagen oder Berichten über Kältemittelleckagen. Die Erfassung ist vergleichsweise unkompliziert, da die Quellen direkt kontrolliert werden. Anschließend werden Verbrauchsdaten mit einem jeweils spezifischen Emissionsfaktor multipliziert und in CO₂-Äquivalente umgerechnet. Um GHG Scope 1 präzise zu quantifizieren, müssen alle Emissionsquellen genau dokumentiert werden, inklusive der zugehörigen Emissionsfaktoren.

Was sind Scope 1 Emissionen?

Scope 1 Emissionen entstehen aus Quellen, die sich im Eigentum oder unter der Kontrolle des Unternehmens befinden. Dazu zählen zum Beispiel Verbrennungsprozesse in eigenen Anlagen oder Fahrzeugen oder auch Prozessemissionen in der Produktion.

Welche Beispiele gibt es für Scope 1 Emissionen?

Das wohl am häufigsten anzutreffende Beispiel: Unternehmen erzeugen Scope 1 Emissionen, wenn sie fossile Brennstoffe wie Erdgas oder Diesel in Heizungsanlagen oder Firmenfahrzeugen verbrennen. In der Industrie fallen solche Emissionen etwa bei der Stahlproduktion an, wenn Kohle als Reduktionsmittel dient. Auch chemische Prozesse, wie die Zementherstellung, bei der CO₂ direkt freigesetzt wird, gehören dazu. Ebenso zählen Emissionen von Kältemitteln aus Klimaanlagen oder Emissionen aus landwirtschaftlichen Aktivitäten (zum Beispiel Methan aus der Viehzucht) zu den Scope 1 Emissionen.

Wie viele Scope 1 Kategorien gibt es?

Das GHG-Protokoll unterscheidet Scope 1 Emissionen nach ihren Quellen. Typischerweise werden vier Hauptquellen für Scope 1 Emissionen unterschieden: stationäre Verbrennung (z. B. Heizkessel), mobile Verbrennung (z. B. Fahrzeuge), Prozessemissionen (z. B. chemische Reaktionen) und flüchtige Emissionen (z. B. Leckagen von Kältemitteln).

Scope 2 Emissionen

Scope 2 Emissionen stellen eine der größten Quellen von Treibhausgasemissionen weltweit dar. Sie werden anhand des Energieverbrauchs aus Strom, Wärme oder Dampf berechnet, wobei die Daten aus Stromrechnungen oder Wärmezählern stammen. Wie gut sich die Daten erheben lassen, hängt in der Regel von der Verfügbarkeit von Emissionsfaktoren der Energieversorger ab, die je nach Region und Energiemix variieren. Die Erhebung von GHG Scope 2 ist meist einfach, erfordert aber genaue Informationen über die Energiequellen.

Was sind Scope 2 Emissionen?

Scope 2 Emissionen sind Emissionen, die außerhalb des Unternehmens erzeugt werden. Sie entstehen indirekt durch den Verbrauch von eingekauftem Strom, Wärme, Kälte oder Dampf.

Welche Beispiele gibt es für Scope 2 Emissionen?

Unternehmen verursachen Scope 2 Emissionen, wenn sie zum Beispiel Strom für Bürobeleuchtung, Produktionsmaschinen oder Serverräume beziehen. Nutzt ein Unternehmen Strom aus Kohlekraftwerken, führt dies zu hohen Scope 2 Emissionen, während erneuerbare Energien wie Wind- oder Solarenergie die Bilanz verbessern. Auch der Einkauf von Fernwärme für Heizungsanlagen oder Dampf für industrielle Prozesse fällt in diese Kategorie. Entscheidend ist, dass die Emissionen beim Energieerzeuger entstehen, nicht beim Unternehmen selbst.

Artikelempfehlung

CO2-Bilanz für Unternehmen – Überblick zur Klimabilanzierung

CO₂‑Bilanz gewinnbringend einsetzen: Entdecken Sie, wie Unternehmen mit systematischer Klimabilanzierung Emissionen reduzieren, Kosten senken und gesetzliche Vorgaben strategisch nutzen.

Wie viele Scope 2 Kategorien gibt es?

Scope 2 Emissionen werden gemäß GHG‑Protokoll nicht weiter unterteilt. Um die Emissionen aus eingekaufter Energie (also Strom, Wärme, Dampf oder Kühlung) zu bilanzieren, gibt es jedoch zwei unterschiedliche Methoden, die anzuwenden sind: man unterscheidet zwischen einem Standort‑ und Markt‑Ansatz (location‑based vs. market‑based) in der Reporting-Methode.

Wie dies in der Praxis aussehen kann, zeigt das Beispiel „eingekaufter Strom“: Die ortsbasierte Methode berechnet die Emissionen auf Basis des durchschnittlichen Emissionsfaktors des Stromnetzes, in dem die Energie verbraucht wird. Die marktbasierte Methode berechnet die Emissionen basierend auf dem konkret eingekauften Stromprodukt, also auf vertraglichen oder marktbezogenen Informationen.

Scope 3 Emissionen

Die Erhebung von Scope 3 Emissionen ist komplex, da sie Daten aus der gesamten Wertschöpfungskette erfordert, etwa von Lieferant.innen, Logistikpartner:innen oder Kund:innen. Diese Werte finden sich in Lieferberichten, Transportdaten oder Schätzungen zur Produktnutzung. Die Herausforderung bei GHG Scope 3 liegt in der Vielfalt der Quellen und der oft eingeschränkten Datenverfügbarkeit, was den Einsatz von Schätzmodellen oder Software für CSRD Scope 3 notwendig macht.

Was sind Scope 3 Emissionen?

Scope 3 Emissionen umfassen alle indirekten Emissionen, die außerhalb der direkten Kontrolle eines Unternehmens entlang der Wertschöpfungskette entstehen. Dazu gehören sowohl vorgelagerte als auch nachgelagerte Aktivitäten.

Welche Beispiele gibt es für Scope 3 Emissionen?

Scope 3 Emissionen entstehen etwa, wenn Zulieferer Rohstoffe wie Stahl oder Plastik produzieren, die ein Unternehmen für seine Produkte nutzt. Dienstreisen mit Flugzeugen oder die Logistik durch externe Transportunternehmen tragen ebenfalls dazu bei. Nachgelagert fallen Emissionen an, wenn Kund:innen Produkte nutzen, etwa durch den Energieverbrauch eines verkauften Elektrogeräts, oder wenn Produkte entsorgt werden, beispielsweise durch Verbrennung oder Deponierung. Auch Investitionen in emissionsintensive Projekte zählen zu Scope 3.

Wie viele Scope 3 Kategorien gibt es?

Das GHG-Protokoll definiert 15 Kategorien für Scope 3 Emissionen, darunter eingekaufte Waren und Dienstleistungen, Geschäftsreisen, das Pendeln von Mitarbeitenden, Transport und Verteilung, sowie die Nutzung und Entsorgung verkaufter Produkte.

Scope 1, 2 und 3 und spezifische Kontexte

Da Unternehmen in verschiedenen Branchen und Regionen über sehr unterschiedliche Emissionsquellen verfügen und auch die regulatorischen Anforderungen variieren können, gibt es auch spezifische Definitionen für die Scopes. Beispielsweise benötigen Industrieunternehmen detaillierte Kategorien für Prozess-Emissionen, während Banken besonderen Fokus auf finanzierte Emissionen legen. Diese Flexibilität ermöglicht es, den Standard an spezifische Kontexte anzupassen, während die Grundstruktur erhalten bleibt.

Um die Anwendung in spezifischen Sektoren und regulatorischen Rahmen besser zu verstehen, hier einige wichtige Sonderfälle:

GHG Scope 1 Emissionen für Defra

Defra (Department for Environment, Food & Rural Affairs), das britische Ministerium für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten, folgt dem GHG-Protokoll und definiert Scope 1 Emissionen als direkte Emissionen aus eigenen Verbrennungsprozessen, Fahrzeugen oder Prozessemissionen. Diese Definition wird von Defra für die britischen Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung festgelegt, um Unternehmen eine einheitliche Grundlage für die Quantifizierung und Berichterstattung ihrer Emissionen zu bieten. Der Fokus liegt auf der genauen Erfassung dieser Emissionen, um die Einhaltung nationaler Klimaziele zu unterstützen. Für deutsche Unternehmen ist Defra weniger relevant, da sie primär den EU-Vorgaben wie der CSRD folgen. Dennoch können Defra-Richtlinien für international tätige Unternehmen mit Standorten im Vereinigten Königreich oder für die Ausrichtung auf britische Stakeholder von Bedeutung sein, insbesondere wenn diese mit britischen Behörden oder Investor:innen zusammenarbeiten.

Was sind Scope 1, 2 und 3 Emissionen für Banken?

Banken betrachten Scope 1 Emissionen ihrer eigenen Büros oder Fahrzeuge, Scope 2 aus dem Stromverbrauch ihrer Gebäude, und Scope 3 aus Finanzierungen und Investitionen. Besonders Scope 3 ist für Banken von zentraler Bedeutung, da finanzierte Projekte wie Kraftwerke oder Infrastruktur hohe Emissionen verursachen können. Die Erfassung dieser Emissionen ist entscheidend, um den gesamten CO₂-Fußabdruck der Bank zu verstehen, regulatorische Anforderungen wie die CSRD zu erfüllen und das Risiko von klimabezogenen finanziellen Verlusten zu minimieren. Durch die Berücksichtigung von Scope 3 können Banken ihre Verantwortung für indirekte Emissionen transparent machen und nachhaltige Investitionsstrategien entwickeln, die den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft unterstützen.

CSRD Scope 3 Emissionen in der Logistik

In der Logistik entstehen Scope 3 Emissionen durch externe Transportdienstleistungen, Lagerhaltung oder die Produktion von Verpackungsmaterialien. Auch die Nutzung von Transportmitteln durch Kund:innen oder die Entsorgung von Verpackungen fällt in diese Kategorie. Scope 3 ist in der Logistik besonders wichtig, da der Großteil der Emissionen durch ausgelagerte Aktivitäten wie Frachttransporte oder Lieferketten entsteht, die oft den größten Anteil am CO₂-Fußabdruck ausmachen. Die genaue Erfassung dieser Emissionen ermöglicht es Logistikunternehmen, ineffiziente Prozesse zu identifizieren, Partnerschaften mit nachhaltigen Anbietern zu fördern und die Anforderungen von Nachhaltigkeitsvorgaben wie der CSRD zu erfüllen, was sowohl ökologische als auch wettbewerbsstrategische Vorteile bringt.

Was sind Scope 4 Emissionen?

Der Begriff „Scope 4“ existiert im GHG-Protokoll nicht. Manche Unternehmen verwenden ihn informell für vermiedene Emissionen durch nachhaltige Produkte oder Dienstleistungen. Sie berechnen also die Scope 1 2 3 Emissionen und weisen zusätzlich die vermiedenen Emissionen aus, zum Beispiel wenn im Unternehmen Online-Meetings Flugreisen ersetzen. Einen offiziellen Standard zur Berechnung von Scope 4 gibt es nicht.

Trotz der fehlenden offiziellen Anerkennung kann Scope 4 nützlich sein, da es Unternehmen ermöglicht, den positiven Beitrag ihrer Produkte oder Dienstleistungen zur Emissionsreduktion zu quantifizieren. Diese Kennzahl hilft insbesondere, Investor:innen und Kund:innen die Umweltvorteile von Produkten und innovativen Lösungen aufzuzeigen, beispielsweise von energieeffizienten Maschinen.

Da es keine standardisierte Praxis zur Berichterstattung über Scope 4 Emissionen gibt, werden sie typischerweise ausschließlich freiwillig in Nachhaltigkeitsberichten, Marketingmaterialien oder speziellen Umweltbilanzen erfasst.

Somit zeigt sich: Die Unterscheidung der Scope 1 2 3 Emissionen ist essenziell, um direkt und indirekte CO₂‑Quellen zu identifizieren und gezielte Maßnahmen zur CO₂-Reduktion zu ergreifen. Die verschiedenen Scopes sind gleichzeitig das Rückgrat moderner Nachhaltigkeitsberichte. Scope 1 und 2 liefern schnelle Hebel, Scope 3 deckt die größere Herausforderung der Wertschöpfungskette ab. Die freiwillige Ausweisung von Scope 4 Emissionen ist in vielen Fällen ein hilfreiches Extra, um die eigene Firma als innovativ und nachhaltig zu positionieren.

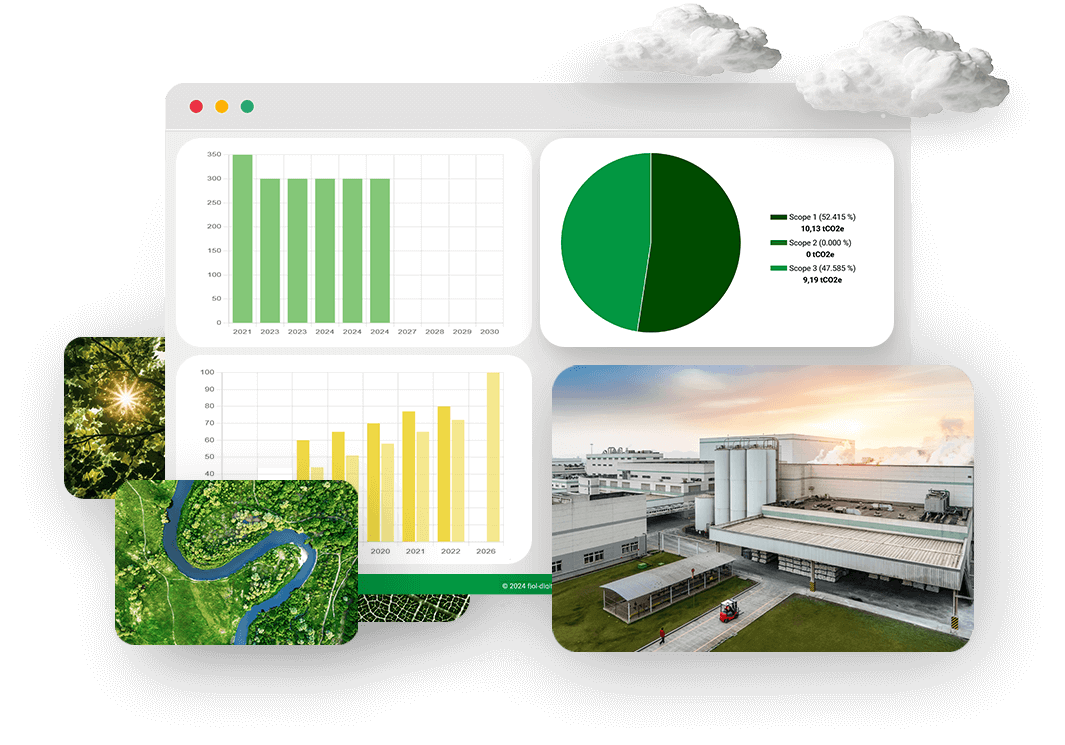

Alle nötigen Daten für Scope 1, 2 und 3 Emissionen zu erheben, zusammenzutragen und in die Nachhaltigkeitsberichte einfließen zu lassen, kann händisch sehr aufwendig sein. Eine spezialisierte ESG- & CO₂-Software wie leadity vereinfacht diesen Prozess deutlich.

Klimabilanz exakt und softwaregestützt berechnen

Mehr als nur CO₂-Bilanzierung: Mit leadity verbinden Sie Klimastrategie, Emissionsmanagement und Reporting in einem digitalen System – effizient, CSRD-konform und zukunftssicher.

- Geführter Einstieg & Vorlagen:

Schnelle Datenerfassung per Auswahlhilfe und Datenvorlagen - Vollständige Emissionsabdeckung:

Berechnung von Scope 1, 2 und 3 für Unternehmen und Wertschöpfungskette - Automatisierte CO₂-Berechnung:

Schnittstellenintegration & CO₂-Datenbanken für effiziente Erfassung - Revisionssichere Bilanzierung:

CSRD-konform nach GHG Protocol & ISO 14064-1

Der Artikel hat Ihnen weitergeholfen?

Teilen Sie ihn mit Ihrem Netzwerk per LinkedIn, E-Mail oder Whatsapp!

Weitere Fachartikel aus unserem Magazin

03.07.2025

SBTi: Wissenschaftlich fundierte Klimaziele für den Mittelstand

Die Science Based Targets Initiative (SBTi) bietet Unternehmen einen wissenschaftlich fundierten Pfad, um ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Für KMU sind die Angebote der SBTi damit ein hilfreicher Kompass für nachhaltiges Wirtschaften. Lesen Sie hier, wer hinter der Initiative steckt, was es bringt, seine SBTi Ziele validieren zu lassen und ob sich die Investition in eine Zertifizierung lohnt.

Artikel lesen

19.06.2025

Dekarbonisierung – Wissen und Empfehlungen für Unternehmen

Eine nachhaltige Zukunft ist untrennbar mit der Dekarbonisierung der Wirtschaft verbunden. Maßnahmen zur Emissionsreduktion tragen jedoch nicht nur dazu bei, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen – sie senken auch Kosten, erleichtern Finanzierungsprozesse und verschaffen Unternehmen Vorteile bei der Auftragsvergabe. Erfahren Sie, wie Sie den Dekarbonisierungspfad erfolgreich beschreiten!

Artikel lesen

04.06.2025

CO2-Bilanz für Unternehmen – Überblick zur Klimabilanzierung

Die CO₂-Bilanz ist für Unternehmen ein unverzichtbares Werkzeug, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verstehen und Emissionen gezielt zu reduzieren. Gleichzeitig hilft sie, gesetzliche Vorgaben zu erfüllen und eine Firma zukunftsfähig zu positionieren. Wie man sie erstellt, welche Daten nötig und welche Methoden sinnvoll sind, erfahren Sie hier.

Artikel lesenDas neue Level für Ihr Nachhaltigkeitsmanagement

Lernen Sie die leadity Software kennen

Kompakt und zielgerichtet: Unsere Expert:innen zeigen Ihnen gerne in einem kurzen individuellen Termin, wie leadity Ihre tägliche Arbeit leichter und effizienter macht und die Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen voranbringt!